「スキマ時間をどう活用するか!?号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

みなさんは「忙しい、時間が足りない!」と思ったことはありませんか?

単純に仕事量が多すぎるという場合もあるでしょうが、もしかすると自分の時間の使い方が悪いのでは? ということもあるかもしれません。

特に個人事業主や自営業など、いわゆる「一人親方」のスタイルで仕事をしている場合、自分では効率良く時間を使っているつもりでも、実はムダな時間の使い方をしている可能性もあるわけです。

独立して一国一城の主になってしまうと、仕事のやり方について誰かから文句を言われることが少なくなってしまいます。

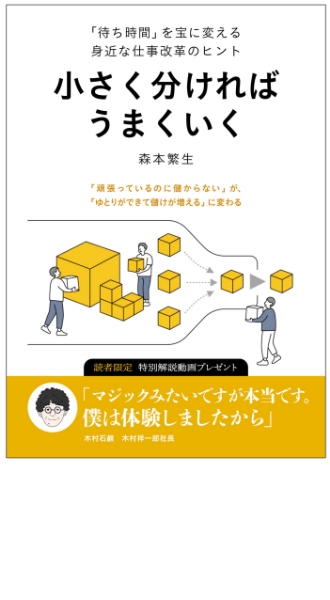

そんなわけで、今回は時間の使い方から入る仕事改革のノウハウ本をご紹介します。知人の社長さんが絶賛していた本なので、まったくのダメ本ということはないはずです。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス |

||||||||||||||||||

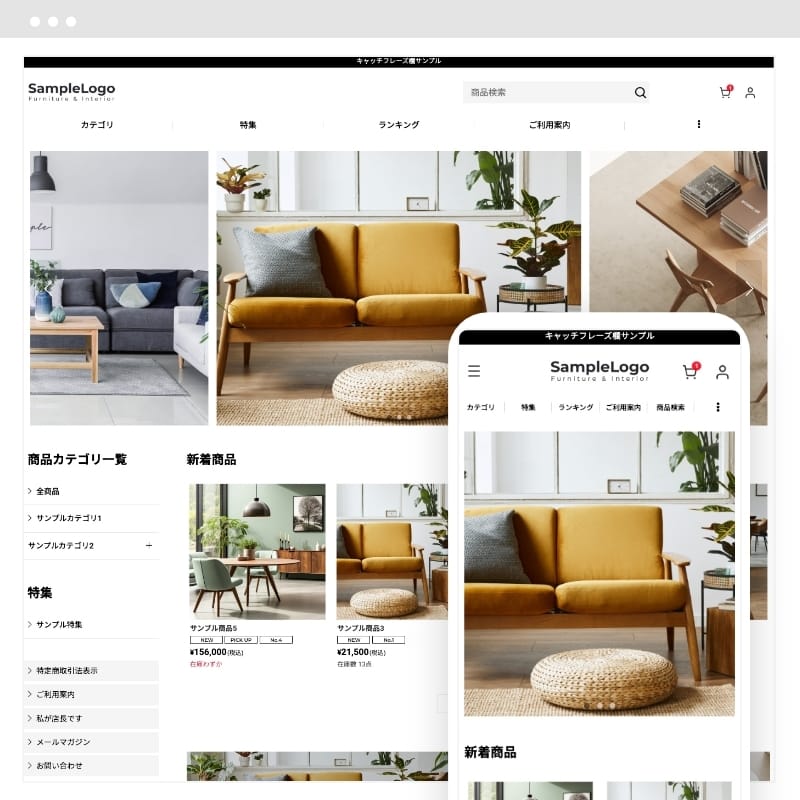

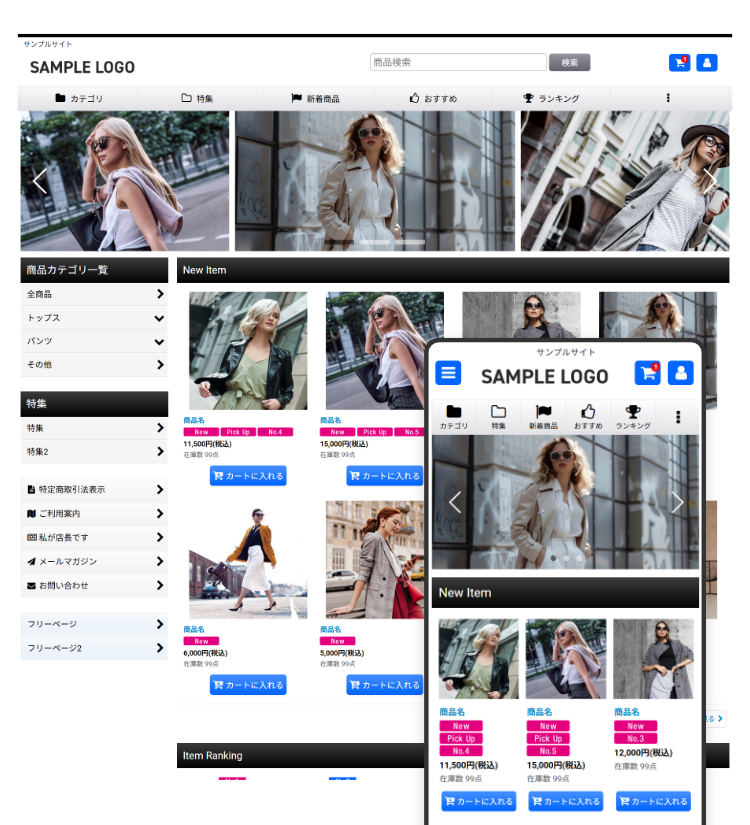

お知らせ デザインコンセプト刷新!「ニュートラル」テンプレート提供開始

|

レスポンシブテンプレートに、シンプルでモダンな「ニュートラル」のテンプレートが加わりました。 ◆主な特徴 ・どんなシーンにもフィットする洗練されたデザインと使いやすさを両立 ・ページ幅の拡張により、写真をより大きく魅力的に表示 ・レイアウトとUI機能を全面的に改良し、シンプルでモダンなデザインを実現 まだレスポンシブテンプレートをご利用でない方も、この機会に「ニュートラル」テンプレートをぜひお試しください。 デザインサンプルは、下記ページでご確認いただけます。 https://www.ocnk.net/shape/preview.html?path=index032 ◆テンプレート変更例 スタンダードテンプレートのデモショップをニュートラルテンプレートに変更した例です。 スタンダードテンプレート > ニュートラルテンプレート |

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

|

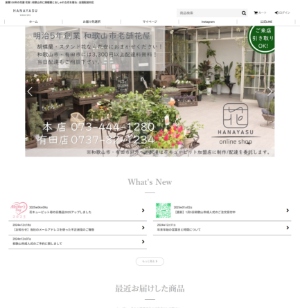

現在担当者一人で五里霧中といったような状況でHPの制作・運営している花屋です。  率直な第一印象はコレです。「ふつーのお花屋さん」 パッと見には業歴や規模感もわからないので、勝手ながらよくある個人か家族1~2名でやってるようなお店かなぁ… まぁ(自分にとって)便利でリーズナブルなら注文してもいいか… 和歌山市の花屋さんというのはすぐにわかりますが、だからどうなの? 地元のお客様にとっては 地元以外のお客様にとっては すべてのお客様にとっては のA、B、Cの部分(メリット、ベネフィット、強み、何ができる)をまずは大きく明記して、わかりやすくして欲しいところです… 特に、得意とされる配達エリアは 和歌山市・有田市 であっても、注文されるお客様は地元からだけでなくエリア外、県外~全国を対象とされているならば、来店アクセスされたお客様が、「自分」はこのお店の対象なのか? 注文できるのか? このお店を利用することはどんなメリットがあるのか? を一瞬でわかってもらう必要があります。 具体的に言うと などなど、いろいろな状況のお客様がアクセスしてきた時、自分は対象に当てはまるのか? 注文を受けてもらえるのか? どこまで相談にのってくれるのか? エリア外は花キューピッド以外は絶対に送れないのか? などなど… 現状はまだトップページだけではこうした条件やお店の特徴、姿勢を短時間で理解できるようにはなっていません。  いつものようにお電話で有田店長にインタビューさせていただきました。 花安さんは明治5年の創業以来の屋号で、その歴史は150年以上の老舗。 先々代(お祖父様)が社長の頃は、景気も良く県内への実店舗の多店舗展開もされていたようですが、現在は不採算店を閉じて、和歌山市と有田市の2店舗で効率的な経営をされているとのことです。 とはいえ、従業員は20名ほどおり、「家族経営の小さな町の花屋」というレベルではなく、長年の信用と営業で個人客だけでなく冠婚葬祭業者や地元企業など得意先も多く、ある程度安定はしているご様子。 ただ時代が進み、少子化や核家族化、高齢化、都市部への人口流出、冠婚葬祭の簡素化や、若い世代のライフスタイルや意識の変化、世代交代などによって「老舗のリアル店の花屋」としてだけでは将来的な不安もあり、漠然とではあるがネットでの受注の仕組みや体制作り、新規客の獲得や認知度の維持、アップなどの進化の手段として2024年9月におちゃのこ店をオープンされました。 現社長はこうした店長のチャレンジには寛容で、いろいろと考えてどんどんやってみたら良い! と言って下さるようです。 ネットにチャレンジすることを先代社長と揉めて苦労している跡継ぎ経営者さんを山ほど見てきましたので、現店長さんはかなり恵まれた環境にあると思います。(^^;) ただ、社内にネット販売、ネットマーケティングなどに十分なスキルや知識を持った相談相手がいらっしゃらないようなので、一人で悶々と不安を感じたり悩まれることも多いようです。 この辺りの社内への啓蒙や人材育成、人材確保も当面の課題かも知れませんね。  花の名前はみんなが知ってるわけじゃない! 花安さんの社内やご家庭では「花」のことはとても身近で当たり前で常識なのだと思いますが… 多くのお客様にとっては好きな花くらいは名前も知っているかも知れませんが、ほとんどの方はバラやチューリップ、ユリや菊などのメジャーな花以外は種類も名前もあまりご存じないと思います。 まして、花ごとにいつの季節なら旬で在庫があるとか、色のバリエーションがどのくらいあるかとか、単価の目安なども全然わかりません。 生け花やフラワーアレンジメントが趣味で、日常的に花に触れて購入する機会が多いお客様もおられるでしょうが… そういうお客様は既に花安さんの常連客か、他の行きつけの花屋さんがあるでしょうから、そうではない「花の知識や見識がない」お客様にも比較的簡単に花を選んでもらえたり、もしくは選ばずにお任せでも注文してもらえる仕組みを作っていかねば顧客数も注文数も増えてはいきません。 ------------------------------ お祝いスタンド花 「店舗の開店祝い、式典、個人のお祝いなど、さまざまなシーンに」というお祝い用の飾ってもらう花ですが… 11,000円 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 44,000円 55,000円とサイズ、バリエーションが選べるのに、写真は11,000円 16,500円 22,000円の3点しかなく、一つ一つのサイズはcmの表示こそありますが比較物がないのでイメージしづらいです。 送り主としては見栄えが気になるところ。 画像に参考となる平均的な大人の姿のシルエットなども添えて、ひと目で大きさを感じられるようにするべきでしょう。 また、この商品では「名札」も必要な方がほとんどでしょうから、名札を立てたサンプル、名札の大きさ、バリエーションなどもサンプル写真をいくつか用意して欲しいところです。 またイベントやホールなどの会場に飾る際に、床や地面にそのまま置かれるのか? 台やスタンドはオプションでも選べないか? それとも会場側に用意・リクエストできるのか? など、一般的にどうなのか? なども送り主としては気になるところです。 不安点や懸念点があるとお客様の注文の手はパタリと止まってしまいます。送り主(注文主)の心理をしっかりと想定して細部まで気配りし、かゆいところに手の届く商品ページを目指しましょう。 ------------------------------ ↑↑↑↑↑ 当店「花安」ではこんなバリエーションで名札を作れます! など、どこまで、どんなことまでできるのか? 無償・有償含めて提示・提案していきましょう。 送り主の名は書かない場合もあるようですが、お届け先が式場や斎場、会館、劇場、ホールなどの場合、後から誰からきたものかわからないと困りますし、書いてあっても名札が落ちたり、取られたりしてしまうというケースも考えられますので… 花と同時に先様宛のメッセージカードや明細と実物写真を封筒で添えるようなサービス・配慮が明記してあると、送る方は安心できると思います。送り主と送り先へ実物写真のメールなども付加サービスとしてあるとより良いでしょう。   花ショップとしてのイメージや体裁は整ってはいますが… 実際に、いろいろなお客様がいろいろなケースでいざ注文するぞ! という気で見てみると、いろいろと細かいことが不安や気になって先に進めません。 じれったいアナログ人間なら、とりあえず電話してみるか、となるかもしれませんが、それも昼間の営業時間のみの話。いちいちメールやラインでのやりとりはお客様にとってもお店にとっても手間や時間のかかるものです。 できる限り、想定される必要であろう情報はコンテンツとして用意して掲載しておきましょう! ------------------------------ 個人で自家用(供え、飾り、生け花、アレンジメントなど) その他、法人や団体によっては自社事業で日常的に花を多く飾ったり必要とする業種もあるでしょう。(公園、テーマパーク、エンタメ施設、飲食店、美容院やサロン、キャバクラやスナックなど水商売) そういうこと(花を飾ってイメージアップやモチベーションアップ)に疎い経営者や管理者も世の中には多くいると思います。 そういう人たちに事例を見せたり提案したりを花安さんのInstagramで見せたり、場合によってはチラシを作ってエリア内に配布などをチャレンジしてみるのも一考でしょう。 特に、お力を入れたい「胡蝶蘭」とか「スタンド花」など、かなり用途が限られた商品の場合は、ターゲットをグッと絞って店舗デザインや内装業者、水商売関連業者などにも営業をかけつつコラボできないか? と相談してみるのも良いのではないでしょうか。 またSNSでは、夜のお店に行くのが好きな人はお店やキャストさんに花を贈る潜在ニーズもあると思いますので、Instagramで 和歌山市内の夜のお店のアカウントなど見つけたら、そのフォロワーやコメントしているファン層にアプローチするのも有りかも知れません(^^;) また、お電話の際にご提案したアイデア(和歌山市内のホール、劇場などへの出演者宛てのお花のお届けに特化したページコンテンツ)は、電話インタビューの翌日には行動素早く お届けできる会場・ホール ということで、おちゃのこの掲示板機能で用意されたようですが… これらの劇場やホールを一覧する「フリーページ」をまずは作られて、そこで「和歌山市、有田市への推し活の花のお届けはお任せください!」として 劇場、ホール、ライブハウス、イベント会場、寄席、スタジアムなどの楽屋や控室、受付まで花安がメッセージカードと共に責任を持ってお届けします! 会場への展示や掲載の交渉もできる限りいたします! 前もって会場やお店に事前確認できていれば、なお良いでしょう。 大きな劇場だけでなく、小さなライブハウスや、貸し切りでライブや個展などができる飲食店などもあると思いますし、会場を持っていないが企画をやってイベント毎に会場を変えるイベント会社なども調べて個別に確認し、リストアップしておくと良いと思います。 彼らも地元で小回りの利く協力的な花屋さんを知っていれば、今後、お互いに何かとコラボや相談がしやすくなるのではないでしょうか? 有田店長の東京のイベント会社での企画経験も活かせる機会も出てくるのではないでしょうか? ------------------------------ そこに、隣接する下記3市を加えると 海南市 4.8万人 で52~53万人 に増えます。 一方で花屋は花安さんを始め、主に和歌山市に20件程。周辺都市はもともと人口規模が少ないので小さな花屋で数件ずつ。 配送ルートを考慮すれば、車で30分程度のエリアまで広げれば商圏は1.5倍程度まで増やせるのではないでしょうか。 詳しくは調べていませんが、郊外に良くある工業タウンや企業団地などは、潜在的な法人需要が隠れているかも知れませんし、小規模市には、供え花程度はあっても十分な在庫品揃えができるギフト用の花屋がそもそもないので、誕生日や記念日、お祝い、送別などの需要は独占できるかもしれません。 一定距離・時間以上かかるエリアは配送料を加算してもエリアに加えることで、受注機会はより広がると思いますのでご検討なさってはいかがでしょうか。 少子化、過疎化が進む地方都市でこそ広い配達エリアを持つ商売・サービスは必要とされていきます。今までの常識的な無料配達や安い配達料に縛られてあきらめるより、ちゃんと採算に合うだけ配達料をとっても配達を希望するお客様も増えていくと思います。 圧倒的に花が好きなシニア層の喜ぶ商品サービスを考えていくことは、これからの地方都市での花屋の生き残りのテーマだと思います。 ------------------------------ 有田店長が元々考えられているドライフラワーやアーティフィシャルフラワー、プリザーブドフラワーの技術と独自のノウハウを磨かれていけば、エリアは一気に和歌山市→全国、海外も夢ではありませんよね。 幸い、地方の花屋としては大きな規模・体制の花安さん。まだ体力があるうちに次なる一手を準備していきましょう。 個人・家庭向きにももっともっと徹底的に花を飾り楽しむノウハウを提案し、情報発信していきましょう。単なるアレンジだけでなく、花をドライフラワー化したりプリザーブド化する教室とか機材、資材などもポテンシャルがある市場だと思います。 減っていく人間のお墓や仏壇への供え花も、ペット向けは逆に増えていくかもしれません。ペットに飾ってあげたくなるようなアレンジや花以外のアイテムとの組み合わせなど、まだ市内の小さな花屋さん達が気付いていないアイデアや簡単にはできない資材調達などの仕入れ力、信用力も、創業150年以上の花安さんなら比較的容易にクリアできると思います。 歴史や実績、規模など会社の宝を活かしつつ、有田店長のイベント会社での企画経験やアイデアなど新しい発想で既存の花屋の常識を打ち破る! ぜひ、大きな視野、視点で今後の事業戦略を考えていってください。  さて… |

||||||

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

今回のデザイン道場は、先日リリースした新テンプレート「ニュートラル」のご紹介です。

https://www.ocnk.net/shape/preview.html?path=index032

主な特徴

・どんなシーンにもフィットする洗練されたデザインと使いやすさを両立

・ページ幅の拡張により、写真をより大きく魅力的に表示

・レイアウトとUI機能を全面的に改良し、シンプルでモダンなデザインを実現

デザイン作成プランでも好評いただいたUIやレイアウトもニュートラルでは標準実装しています。

また、おちゃのこネットのデザイナーが各デザイン設定箇所を最も見やすく綺麗に見える項目で設定済みですので、商品や画像を登録いただくだけです。

まだ、レスポンシブテンプレートをお試しいただいていないショップさまは是非一度お試しください。

デザイン管理→テンプレート変更から設定できます。

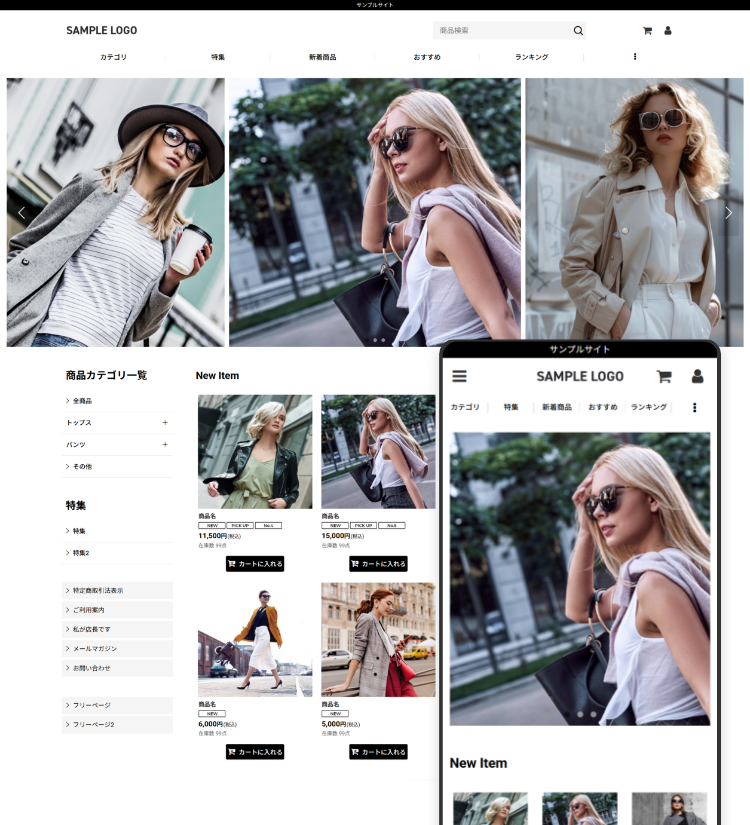

テンプレート変更例

スタンダードテンプレートからニュートラルにテンプレートを変更した例です。 |

変更前テンプレート:スタンダード |

|

変更後テンプレート:ニュートラル |

|

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2025 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.