「売れる仕組みを作りましょう号」 |

|

「やまさん」こと、おちゃのこ山崎です。

昔、いろいろなことを教えてくれたマーケティングの先生が、ふた言めには「売れる仕組みを作るのが大切」と語っていました。

売れる仕組みを作る――最初に誰が言ったのかわかりませんが、ピーター・ドラッカーとフィリップ・コトラーというマーケティングの二大巨頭がともに同じようなことを語っています。

ドラッカーは「マーケティングとは売れる仕組みを作ることである」と言い、コトラーは「マーケティングとは売らなくても売れる状態を作ること」と言っています。つまり、2人とも「必死に売り込むことがマーケティングではない」と教えているわけです。

では、売り込まなくても勝手に売れていく状態はどうやったら作れるのでしょうか。WEB全盛の今日、果たしてそんな方法があるのでしょうか。

「それは、ある」と断言しているのが、今回のオススメ参考書で取り上げる本です。

表紙には「今日は仕事を休んで、この1冊を読め!」と書いてあります。果たして、どんな内容なのでしょうか。

おちゃのこ最新ニュース

|

今週のトピックス

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

お知らせ デザイン作成プランのご紹介

|

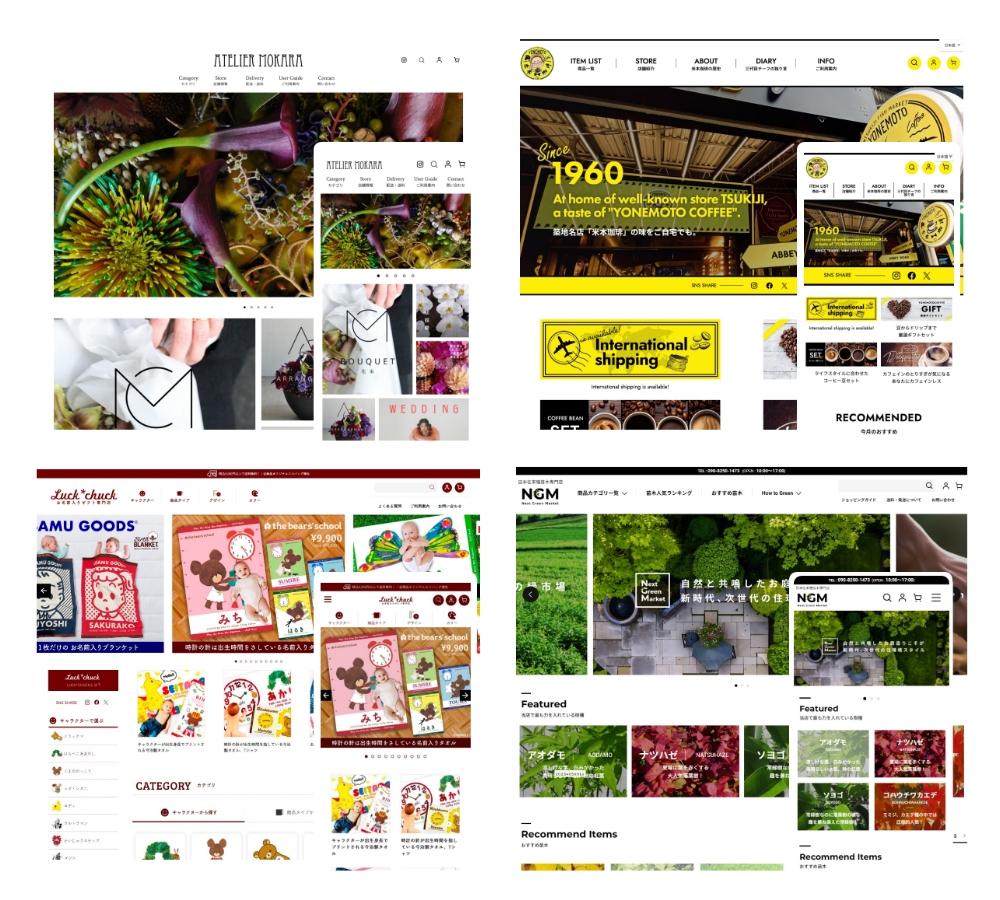

皆さん、こんにちは。 大変ご好評をいただいているおちゃのこネットデザイン作成プラン。 ご利用いただいたショップさまにも見やすくなった、商品を探しやすくなった、綺麗でおしゃれなデザインに感動した!など、大変満足いただいております。 おちゃのこネットのデザイナーが作成しますので、HTML、CSSで高度なデザインカスタマイズが可能です。 綺麗なだけでなくユーザー利用目線で商品を売るための導線とデザインで作成します。 作成事例も多数掲載しておりますので、是非ご覧になってみてください! デザインプランの詳細、事例は下記ページよりご覧ください。 https://www.ocnk.net/design/ |

オススメ参考書~読んだら即実践してみよう!

|

現状はAmazonとおちゃのこではAmazonの方が売れています。  後のインタビューで「ひとりメーカー」さんであるということがはっきりとわかったのですが、今のショップを見る限りでは、文具好きの方が良さそうなものを仕入れて値段をつけて並べているだけの「趣味の自販機ショップ?」に見えてしまっています。 メーカーとしてのコンセプトやブランディング、開発秘話や起業ストーリー、そして何より代表者の熱い思いやメッセージがまったく見受けられません。 現状では、このサイトだけでは運よく見つけてくれた文具マニアが商品の機能や特長を気に入ってくれた時だけポロポロと買う程度ではないかと思います。 外部のSNSやレビュー紹介記事などがあれば、そこから飛んで来て買うことが期待されますが、それでもショップ内にも上に挙げたメーカーとしてのアピールはぜひ必要です。 また商品の写真、説明などの見せ方も せっかくの「お店」「売り場」なのに説明不足の自販機しかない。そんなもったいない印象です。  いつものように店主の坂本さんにお電話でインタビューさせていただきました。 坂本さんは服飾専門学校を卒業し、アパレルメーカー2社でデザイナーを経験された後に結婚退職。その後、出産子育てが一段落して、趣味で始めたアメリカ発のブライス人形という4色に変わる大きな瞳が特徴でファッション性の高い着せ替えが魅力のファッションドールをきっかけに、「着せ替えの服を作っている人は多いのに、持ち運びのためのバッグケースは意外とないので、それを作ってネットで売ってみよう!」とネット販売を開始されたとのこと。 ただ1点1点手作りでの販売は労力も時間もかかり、売上規模もそれほど見込めず、何かないかと考えている中で、日々投稿していた当時のtwitterで1日の最後に投稿していた「------------ 切り取り線 -----------」のような定型文を見た大阪のフォロワーさん2人組が、これを時報 bot(自動投稿)にしたいと言われ了承してbot化したら、あれよあれよと言う間にフォロワーが数十万件を超えて大バズリ。 それをきっかけに3人でオフ会で会うようになり、いろいろと相談し合うようになったそうです。そのお二人は商売や儲けることにはあまり関心がなく、ただいろいろなアイデアを語り合うのが面白いので、今でも相談に乗ってくださるそうです。 坂本さんはショップ経営者ですので、今度はそのtwitterのバズリをきっかけに、逆に形ある商品にできないかと考えました。もともと文具好きだったこともあり、「切り取り線をマステにして売ればメモや手帳に貼って楽しめるのでは?」と商品化を決意。東京での展示会に出向いてマステをオーダーメイドできる業者さんを見つけ、最低ロットで発注し商品化。twitterで告知したら結構な注文が入り売れるようになったそうです。 その後も文具ジャンルでの商品開発をしつつ、台湾で開催される展示会に「さあ行くぞ!」という矢先にパスポートを紛失。泣く泣く渡航を断念し、そのうっぷんを晴らすべく新商品の「貼る暦」というマステについて渾身のツイートをしたら大バズリ。 ただそれに合わせて商品の種類を増やしたり、追加で大量発注したりしたので、ブームが去った後に在庫を大きく余らせ、翌年は多くの税金を納めることにもなって資金繰りが悪化。 過剰な在庫をぼちぼち売りながら資金繰りを改善している最中にも、得意先の実販売店からは追加注文が入り、欠品する商品が出てきてもすぐに製造手配できずに催促クレームが。 一時期はスタッフも数名かかえて運営していたそうですが、今は坂本さんお一人ですべての業務をこなしておられます。 バズリ&大量注文は嬉しい悲鳴でもありましたが、その後の混乱ぶりと過剰在庫による資金繰り悪化はかなり苦いご経験のようで、今は一人でできる程よいペースでも成り立つように改革したいとのことです。 ただ、環境面でも以前のような twitterの文字ツイートでバズる時代から InstagramやYoutube、Tiktokなど、ショート動画SNSの時代に変わってきているので、一度見直しをしようと「ダメ出し!道場」へ申し込みをされたようです。  インタビューでお話を聞いて、今のサイトの自販機状態が「なるほどー」と腑に落ちました。twitterでバズっていろいろな人が拡散して商品の特長や良さや使い勝手を説明してくれているから、来店アクセスした人は既に商品理解ができており、来たら注文に即結び付きます。 でも、商品理解のない新たなユーザーは、来店してサイトを見ても商品の種類が多く、特徴も把握しにくく、それ以前にメーカーとしてのコンセプトやブランディング、開発秘話や起業ストーリー、代表者の熱い思いやメッセージが見られません。 感動も、関心も、共感も、共鳴も、購入も起きにくい状態なのです。 まずは、過去の栄光(大バズリで一時的にヒットしたこと)は一度忘れて、ゼロから知ってくれた新たなお客さまに商品の特徴や魅力、使い方を今の時流に合った方法(精細な画像やショート動画)を用いて丁寧に説明するコンテンツを充実させていきましょう。 また、基本的な必要事項 ------------------------------ 白い商品を白背景で撮影したり切り抜いたりすると、パッと見で見えにくいです。多くのマステ商品がそうなっています。 白い商品は暗色(こげ茶、紺色、黒、暗灰色)の机や布敷物などの上で撮影するのが良いと思います。 撮影テクニックだけでなく、実際に手帳などで使っている事例写真がほとんどなく、直感的にこれら商品の良さが瞬時に伝わりにくくなっています。 ------------------------------ 商品名を「どこでも一行原稿。(原稿用紙一行幅の実物大サイズのマステ)15mm×7m」のようにしてはいかがでしょうか? メインのサムネイル画像にもテロップのように文字載せして「原稿用紙 一行幅の実物大サイズ 15mm×7m」と書いてあれば、商品名でも、サムネ画像でも、仕様までわかるようになり、店舗内外からの検索対策にもなりますし、一覧でお客様に見つけてもらいやすくもなります。 ------------------------------ 類似商品がずらりと並んでいると、初見のお客様には違いがパッとわかりにくいものですが、テロップ文字やなんらかのインジケーターアイコンなどが載っていると、違いや特長がひと目でわかるようになります。 例)https://icconico.ocnk.net/product-group/9 ------------------------------ 例)https://icconico.ocnk.net/product-list/56 現状は「奈良リボン 奈良モチーフの織テープ(織リボン)です」しか説明がありませんが、ここに ↓↓↓↓↓ のような説明文を入れておくと「奈良リボン」が理解されやすくなると思います。また各「商品名」にはリボンの巾だけでなく長さも明記してわかりやすくしておきましょう。このカテゴリーに入っているマステはリボンと混乱して間違えるお客様も出てきそうなので、マステは商品名を「奈良リボンマスキングテープ」ではなく ↓↓↓↓↓ いずれにせよきめ細かい配慮をしていきましょう。 ------------------------------ は本革製のようですので、商品名に「牛本革製」と入れておきましょう。最近はフェイクレザー商品も多いので、明確に区別してもらうためにも「牛本革」表記は欲しいところです。 また当初は「縫い目ステッチ有り」のバージョンがあったのかと思われますが、現状はないのであれば、ステッチ有りの現物が写っている写真は削除して、お客様の気持ちを迷わさないようにしましょう。 ただ、革製品はやはりステッチが入ることでより高級感が出てきますので、外注やパートさんを使ってでも「ステッチ有り」バージョンも復活させて、価格差を付けて高く売るのは有りだと思います。 ------------------------------ お店での商品棚の整理ができていないと、「ちゃんとやってないお店」という印象を与えてしまいかねないのでご注意です。 ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ 店番日記 最終投稿が2018年06月とは…サボり過ぎです! こんなに空くと「この店ちゃんと営業しているの?」と不安になります。Instagram やXへの投稿のコピペでも構いませんので、こちらにもこまめに投稿していきましょう。 ------------------------------ それぞれ修正しましょう。 Amazon客は 何を買ったかは覚えていても、どこの店で買ったかはほとんど覚えて(意識して)いません。   過去に良く売れたモノの商品力は、実績から間違いないと思います。 ------------------------------ おちゃのこネット は 小売だけでなく、パスワードをかけた卸販売ページの設置もできますので、今後活用されてはいかがでしょうか。(詳しくはサポートへお問い合わせください) 今後、一人であれこれ悩んでしまった際には、またお気軽にご相談ください。商品撮影(静止画、動画)の個人レッスンなどもお受けできますのでご検討ください。 以上。「ダメ出し!道場」でした!  さて… |

||||||

このコーナーでは、テンプレートのカスタマイズについて、実際のサンプルページを元に紹介していきます。

皆さん、こんにちは。おちゃのこネットの刑部です。

今回のデザイン道場は、先日リリースした最新情報、店長日記、記事コンテンツの画像複数登録をご紹介します。これまでは1枚しか登録できませんでしたが、商品ページのように複数登録出来るようになりました。

|

What's New、店長日記、記事コンテンツの各画像欄から設定できます。

新着商品情報を掲載する際に、商品ページに利用している画像を複数登録したり、商品の利用事例や着用スタイルを掲載する際に、前後左右の複数カットを登録できます。

是非ご活用ください。

設定の詳細については、以下をご確認ください。

・What's Newの登録、表示設定、検索について

https://www.ocnk.net/faq/index.php?action=faq&id=943

・店長日記の登録、表示設定、検索について

https://www.ocnk.net/faq/index.php?action=faq&id=1716

・記事コンテンツの登録、表示設定、検索について

https://www.ocnk.net/faq/index.php?action=faq&id=1747

なお、お問い合わせは下記ページからお願い致します。

編集後記

|

■おちゃのこネットのご利用方法については、よくあるご質問も参照ください。(https://www.ocnk.net/faq/) ■おちゃのこネット公式ブログ ■おちゃのこネットFacebook ■おちゃのこネット公式twitter ■ネットショップにお役立ち。弊社は下記のサービスも提供しています。 ■受信の停止は、最末尾のURLをクリックしてください。 ■個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーをご覧ください。(https://www.ocnk.net/company/privacy.php) |

Copyright (C) 2004-2025 OCHANOKO-NET All Rights Reserved.