「クリック&モルタル」なんて言葉を聞いて、「懐かしい〜!」と思ったあなたは、相当ネット歴が長いベテランさんかもしれません。

全国に店舗網を持つ百貨店や家電量販店、購買意思決定に詳細な情報量が必要だけど実物も見たい・触りたいとなりがちな自動車や住宅などのメーカー、ペットショップ、住宅関連業種などは、「クリック&モルタル」がすっかり定着したのではないでしょうか。

最近では言葉こそあまり聞かなくなりましたが、「クリック&モルタル」という概念は、ネットオンリー以外の多くの商売では今でも重要な考え方だと思います。

ただ、当初は「ネットとリアルの融合」という同じベクトルで相乗効果を上げましょう的な意味合いが強かったと思いますが、昨今ではクリックはクリック、モルタルはモルタル、ネットはネット、リアルはリアル、つまりはネットのお客さん層とリアルのお客さん層が分かれてきているようなケースで、それぞれ両方にアプローチが必要だったり、クリックの後のモルタル = クリック then モルタル のような考えが必要なケースが増えてきているように思います。

具体例をあげると、日持ちしにくい生鮮品や要冷蔵で輸出は難しいのでネットは国内向け通販がメインだが、観光地にあるためリアルではインバウンド客が多数になり屋台(イートイン)売上をメインにしている食材・飲食店とか、ネットでは検索して来てメールやチャットで細かい情報の問い合わせや相談してくるITリテラシーの高いマニアックな客がメインだが、リアルではとにかく電話や来店、訪問の必要なシニア層へのサービスで繁盛している町の家電&電気工事店。

ネットでは主に全国に向けてワインをメインに販売しているが、リアルでは近隣の個人客、飲食店にビール、日本酒、焼酎〜食品などなんでも販売している酒販&食品店などなど、仕入れや専門知識は共通していても、ターゲット客層や主力商品が分かれてきている「クリックとモルタル」それぞれでなんとかやっているお店が増えています。

もともとはリアルだけだったお店が、ネットに進出したケースで多いように思いますが、最近はネットだけで起業したお店が地元でリアル店も始めたら、ネットとは違う客層にもウケて繁盛し始めたという例が増えているように思います。

皆さんのお店はいかがですか?

「ネットだけで十分に賑わっている!」というところは良いですが、もうひとつ伸び悩みというお店は、リアル商圏のある近隣で固定客(ごひいきさん)を掴まえられないか、もぜひ検討してみてください。

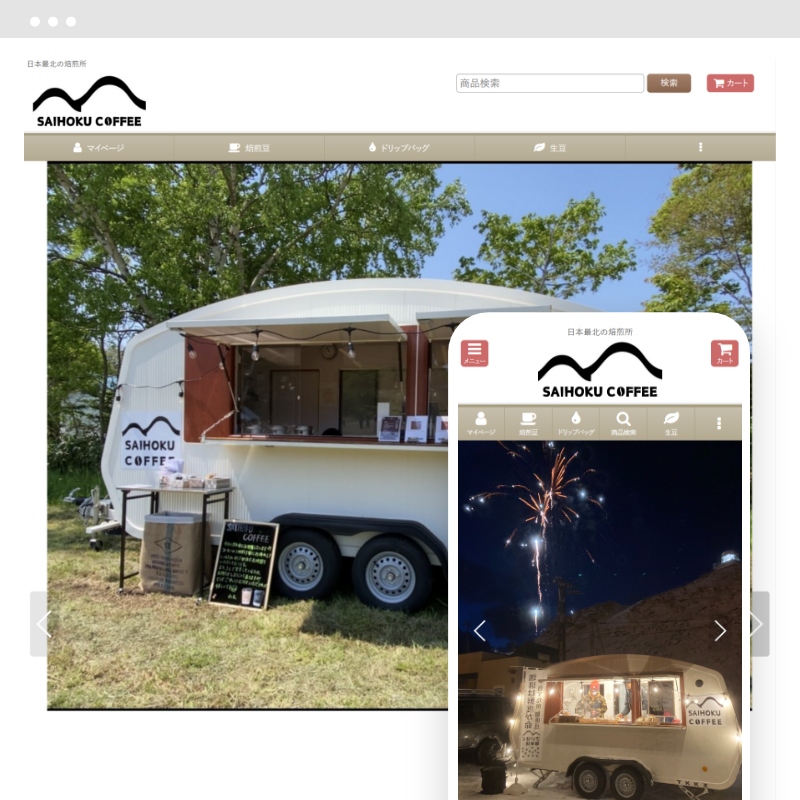

さて、本日のお店は日本最北端の「市」稚内市から焙煎仕立ての珈琲豆と生豆を販売しつつ、キッチンカーで移動カフェも経営するコーヒーの専門店さんです。

一昨年の末から修行され、昨年、おちゃのこネットに店を開いたオーナー店長さんは、全くの異業種からの新規参入!

リアルでは元々のお仕事もされつつ、キッチンカーで近隣のイベントや都市部に出店されておられ、地元稚内の活性化にも秘めた思いを抱いておられるようです。

では「ダメ出し!道場」始まりです!

第一印象:専門店

<title> タグに 「さいほく珈琲」とあるだけで、ページは ヘッダーに「日本最北の焙煎所」だけ。

看板画像の SAIHOKU COFFEE という英字表記だけで、日本語での店名が見当たらない。

横スクロールのメイン画像は雪景色の中でのキッチンカーや機械をいじる和服の? 店主らしき? 写真、謎の石碑。

ドリップ中のコーヒーとキッチンカーのロゴや、裏返ったのぼりの珈琲の文字でかろうじて「コーヒー」をイメージできるが、下にスクロールするまで商品がコーヒー豆の専門店であることはなかなか感じられず、「最北の」とはあっても、実際のお店が日本のどこなのか? トップページ一画面目には「北海道」も「稚内」や「ノシャップ岬」などの地名も見当たらず、どんな店主が、どんな思いで何をウリにやっているお店なのか? 初見のお客様には臨場感や特別感、ストーリー性、メッセージ性をほとんど感じられない、言葉足らずの印象薄いお店という第一印象です。(もったいない!)

「さいほく珈琲」=最北の珈琲 ということで、特定商取引法表示

https://saihoku.ocnk.net/info

で住所を見れば、北海道の稚内のお店なんだぁ〜は分かるのですが…地理が苦手で北海道の地名などに土地勘がないお客様だと、北海道のどの辺なのか? どんな所なのか? まったく想像もイメージもできませんし、ざっと商品一覧を見る限り、いろいろな産地国の珈琲豆をいろいろな量で陳列していることはわかっても、そこに、ストーリーやメッセージ、テーマ、提案といった「意味」や「意思」が見えないので、ただの「珈琲豆の自動販売機」になってしまっています。

北海道産物ならともかく、世界各国からの輸入品、仕入れ品である珈琲豆を売っているお店は、ネットだけでなくリアル店も日本中至る所に山ほどあるので、わざわざネットで送料が高いであろう北海道からお取り寄せする理由、動機がなかなか見出せません。

インタビューで浮き彫りになったこと

店主の小玉さんにお電話でインタビューさせていただきました。

小玉さんは異業種から、それもなんと「僧侶」からの新規参入!

ただ、いわゆる転職や副業ということではなく、いろいろな思いがあっての新しい仕事の軸としてのコーヒー事業のようです。

小玉さんは現在43歳ですが、中学までを地元稚内で、高校時代は野球に打ち込み、卒業後東京の大学で仏教を専攻。その後20代の頃に曹洞宗の総本山である福井県の永平寺で修行をされた後、地元である稚内に帰り、おじ様のお寺に入り、跡を継いだ従兄さんと共に地元の檀家さんの法要をされておられます。

地元では月命日の法要を行う習慣がまだ根強く残っているので、今の所お寺の仕事は成り立っているそうですが、やはり高齢化、過疎化の波で着実に人口が減少し、将来に不安を感じておられます。

ご自身や家族、お寺だけでなく町や市の将来にも日々不安を感じ、地域の活性化など、地元の友人、知人達とも話し合う中で、修行中に眠気覚ましとして許されていたインスタントコーヒーから始まり、ドリップコーヒーの美味しさを知って興味を持ち、だんだんとハマっていった本格コーヒー。そのうち手鍋で生豆を自家焙煎するようになり、コーヒー(焙煎→コーヒーショップ)を一つの仕事にできないか? と思うようになり、2023年に大阪の珈琲焙煎屋さんで修業&焙煎機の導入をし、キッチンカーでのコーヒーショップとネットでの豆の販売を始めたとのことです。

稚内の活性化の意図もあって、自家栽培の農産物(にんにくなど)も販売してみようと、当初は他で「さいほくマーケット」というネットショップを始めたそうですが、珈琲豆に特化してみようとおちゃのこネットに「さいほく珈琲」を開店。まだ試行錯誤中で現在に至るとのことです。

お電話でお話した印象は、コーヒーショップの店長というよりは「田舎町の癒し系の僧侶」という印象の小玉さん(^^;)

とにかく、お声も話し方も、穏やかで優しく、寒い時に飲むコーヒーの香りの湯気のようにホッとするお方。

でもそれだけに「押し」(つけがましさ)がなさすぎて、「強み」とか「アピール」とかがありません(^^;)

実際にお店に行って、小玉さんの淹れてくださるコーヒーを飲めば、いい距離感とテンポの会話で癒されることは間違いない! という印象です。

具体的なダメ出し

残念ながら、ネットショップでは、そうした店主である小玉さんの穏やかで癒し系の雰囲気も特に感じませんし、かといって品揃えや専門店としての深い珈琲のウンチクや情報もよく見る入門レベル程度で、店主自身の言葉で語る思いや提案がありません。

コラム https://saihoku.ocnk.net/page/column

コラムとなっていますが、珈琲の一般常識は知ることができても、さいほく珈琲・小玉店主の考えや思いは感じられず、何も伝わってきません。これではどこで買っても同じで、特にさいほく珈琲で買う理由が生じません。

コラムと称するなら店長日記の機能を使って、店長の思いや考えを自分の言葉で発して行きましょう。

------------------------------

前後しましたが…

トップページ1画面目は第一印象を与えるお店の顔です。

お店の名前、コンセプト、強み、どこにある、どんな店主、どんな思いで始めたか? 運営しているのか? ご挨拶などを端的にわかりやすく表現しましょう。

さいほく=最北の市=北海道は稚内市にあるお店

日本海とオホーツク海の境・ノシャップ岬の町

禅寺、曹洞宗の僧侶が店主、禅の心を込めて焙煎しています。

北海道からでも 200gまでなら全国一律送料 358円! など、重要なキーワードやキャッチフレーズを1画面内に散りばめておきましょう。

また、メインの横スクロール画像は大きすぎるので、画面に収まるサイズに縮小し、何の説明もないので写真に文字載せして、例えば石碑の写真には「コーヒー豆の形をした津軽藩兵の記念碑。寒さ・病気対策に薬用としてコーヒーが飲まれた、庶民が日本で初めてコーヒーを飲んだ地域」のようなキャプションをつけて、コーヒーに縁・由来のある地であることをアピールしましょう。

地元では当たり前の石碑の写真も、初見の人には意味不明ですし、コーヒー豆の形であることも言われなければ気づけません。

キッチンカーの写真はのぼり旗が表を向いて読みやすい写真はないでしょうか? 細かいことですが、一瞬で伝わることは大事です。

また、1枚でも良いので、「カップに淹れた湯気の立つコーヒー」の、今にも口をつけて飲みたくなるようなシズル感のある写真もぜひ載せて、お客様の視覚→嗅覚→温度感覚 も刺激しましょう。

コーヒーを飲みたくさせるのは嗅覚に拠るところが多いと思いますので、匂い、香りをイメージさせる写真は重要です。

生豆の写真をいくら見せても美味しそう! 飲みたい! にはなかなか繋がらないと思います。

ちゃんと陶器などコーヒーカップやマグカップに淹れた写真も、テイクアウト用の自店デザインカップに淹れた写真も、いくつか載せましょう。夏になればアイスコーヒーの画像もぜひ!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他 修正点・気づいた点

各、豆のページで商品説明の後にすべて「■コーヒー生豆に稀にいる虫について」

の説明があるのは丁寧で良い反面、「さあ買おうか」という直前に買う気が萎えてしまいます。

「■コーヒー生豆に稀にいる虫について」 は各ページには載せず、左メニューの1つに集約して、どうしても全豆のページでも触れたいのであれば、リンクを張るなど商品ページでの表現を控え目にするのが良いと思います。

また、虫についての内容ですが、実際に虫を発見した場合どうすれば良いのか? 返品可能なのか? それとも虫さえ取り除けば気にせずとも大丈夫なのか? この虫はハエやゴキブリのような有害性はないのか? 仮に気付かず虫ごと焙煎してしまってコーヒーを淹れても害はないのか? 味に影響はないのか? など、お店の見解と対処法を明記しておきましょう。

ゴキブリやハエなどと違って、他のいろいろな物に触れている虫が混入したものと違い、コーヒーの実の中で生まれコーヒーの実だけを食べて育っている虫(いわば身体がコーヒーの実だけでできている)なので害はない、焙煎すれば100%殺菌される。焙煎時に香りや雑味に多少なりとも影響の可能性が気になる方は事前にチェックして取り除いてください。燻蒸(農薬で殺虫)などされていない証です、

などなど。プラスに捉えられる説明補足をしておきましょう。

------------------------------

セット商品 左メニューにせっかく「セット商品」というカテゴリーを用意してありますが、中身がありません。「セット」こそセレクトショップ(店主の提案)の腕の見せ所です。

いろいろな提案を作って、お客様の「これ買ってみようかな」を呼び起こしてください。

例)さいほく店主の飲み比べセット

酸 中 苦

焙煎浅 1 2 3

焙煎中 4 5 6

焙煎深 7 8 9

のように9種類を少しずつのセットで飲み比べていただけて、コーヒー初心者のお客様ご自身の好みを知っていただくセットとか、アフリカ、アジア、南米 飲み比べセット、酸味好き3種セット、苦みコク優先 3種セット、香りクセ強 5種セットなどなど、いろいろなコーヒーを試したい、チャレンジしたいお客様の味覚より好奇心を刺激するセットなどは、初心者からベテラン客まで取り込める可能性のあるセットかと思います。

------------------------------

店主のオススメブレンド が見当たらないのですが、お客様のタイプ別に数種類ブレンドを提案するのも専門店セレクトショップの使命ではないでしょうか?

------------------------------

生豆を売る店なら、焙煎器の販売や焙煎方法の解説もぜひ欲しい所です。陶器の焙煎器(焙じ器)などはいろいろなメーカーから出ていますし、小玉さんご自身が初期の頃に焙煎に使っていたステンレス片手鍋やオススメフライパンなど全国どこでも入手しやすい道具などあれば、そういう説明動画などもぜひ欲しい所です。

さいほく珈琲の専用Youtubeチャンネルや専用Instagramを立ち上げて、ぜひいろいろなノウハウやウンチク、楽しみ方などを提案していってください。

総評

ここまではコーヒー専門店としての評価とダメ出しで、写真や作りそのものは整然としてソツなく、見た目にはキレイですが、あまり特徴のない個性の感じられない自販機ショップのレベルです。

ただ、北海道の珈琲豆専門店だけでは全国にあるコーヒー豆ライバル店と差別化していくのは正直かなり難しいと思います。

それよりも、小玉さんが常々思われている地元稚内の活性化や当初トライした珈琲以外の「さいほくマーケット」構想を成長させていく方が良いのではないでしょうか?

地元生まれ育ちで地元のお寺の僧侶であることを通じて、地元の人々との長く、深いつながり、檀家のお年寄り達のライフスタイルや家庭料理、地元の人ならではの家庭料理やマイナー食材(地場野菜、山菜、海藻、貝類や雑魚、ジビエ、調味料、香草など)話を聞いていけば、ネタはいろいろあるはずです。

即商品化はできなくても、お客様との会話のきっかけにして、ノシャップ、稚内、道北に興味を持ってもらい、旅行や観光に行ってみたいと思って貰えれば、地元の仲間のお店とコラボして商売が広がっていくのではないでしょうか?

自家栽培のにんにくの芽などは、全国のスーパーでは中国産しか見かけなくなっている昨今、国産で無農薬や減農薬栽培なら需要は高いと思われます。

自家栽培以外でも、地元で丁寧に少量生産する農家さんや漁師さん、猟師さんなど生産者さんを探していけば、魅力あるまだ商品化されていないものにも出会えると思います。

お寺を使った宿坊や民泊、地元の仲間との協業、クラファンなど、ネットの時代だからこそ田舎で都会のお客様をターゲットにできることがいろいろとあると思います。

稚内の当たり前=都市の人にとっては贅沢で羨望の対象 がいっぱいあるはずです!

ポテンシャルある稚内とさいほくマーケットをぜひ育てていってください。

コーヒーに詳しくないお客様にはどれを選べばいいのがわからないショップになっていると思います。

うまくお客様の嗜好から選びやすいような形にショップを作っていきたいのですが、できていません。